777788888888精準(zhǔn)新疆,新澳門天天彩精準(zhǔn)大全謎語,澳門管家婆100精準(zhǔn)香港謎語今天的謎,77777888888免費(fèi)精準(zhǔn),澳門一碼一特一中下一期預(yù)測(cè)澳門,新澳今晚開一肖一特預(yù)測(cè)和網(wǎng)站,600圖庫大全免費(fèi)資料,2025天天正版資料,7777788888王中王中王特區(qū)天順,澳門一碼一特一中預(yù)測(cè)準(zhǔn)不準(zhǔn),新澳門精準(zhǔn)期期準(zhǔn)預(yù)測(cè),新澳門天天免費(fèi)精準(zhǔn)大全謎語動(dòng)物大,港澳寶典玄機(jī)圖,2025年正版資料大全,港澳寶典1133開獎(jiǎng)網(wǎng),2025年天天免費(fèi)資料2025,2025年澳門掛牌燈牌,狀元紅高手壇的網(wǎng)址,2025天天彩免費(fèi)資料下載地址,何仙姑資料免費(fèi)大全,2025年正版資料免費(fèi)最新版本,香港一碼一特中獎(jiǎng)號(hào)碼預(yù)測(cè),22324Cnm濠江論壇,2025年天天正版免費(fèi)資料,2025年最新資料大全官網(wǎng)入口,新澳門天天免費(fèi)謎語題庫,黑莊克星平特一肖今天最新消息,新門內(nèi)部資料免費(fèi)公開,2025年天天免費(fèi)資料香港,澳門管家婆100謎語答案,澳門管家婆100精準(zhǔn)香港謎下一期,2025開獎(jiǎng)結(jié)果記錄查詢表,7777888888免費(fèi)四肖,新門內(nèi)部資料免費(fèi)提供(更新時(shí)間),7777788888888精準(zhǔn),澳門管家婆100精準(zhǔn)香港謎語今天的謎1,2025年澳門正版免費(fèi)資本車,新澳門天天免費(fèi)謎語論壇圖,2025年最新免費(fèi)資料大全,澳門一碼一特一中一期預(yù)測(cè),新澳和老澳兩種彩票是一樣嗎,管家婆三期必開一期精準(zhǔn)預(yù)測(cè),新澳門天天精準(zhǔn)大全謎語Ai,新澳門一肖一馬中特預(yù)測(cè),2025新澳門天天精準(zhǔn)資枓,2025天天彩資料大全入口,2025最新正版資料免費(fèi),7777788888精準(zhǔn)傳真解析,2025新門正版免費(fèi)資本大全查詢,2025新門正版免費(fèi)資本,2025年天天免費(fèi)資料,2025精準(zhǔn)資料大全免費(fèi),2025天天正版資料免費(fèi)下載,澳門管家婆100精準(zhǔn)謎語今天的謎,2025澳門掛牌燈牌免費(fèi)嗎,2025年正版資料免費(fèi)獲取途徑,香港資料長(zhǎng)期免費(fèi)公開嗎,澳門開獎(jiǎng)結(jié)果,

港彩高手出版精料

澳門精華區(qū)

香港精華區(qū)

- 358期:【貼身侍從】必中雙波 已公開

- 358期:【過路友人】一碼中特 已公開

- 358期:【熬出頭兒】絕殺兩肖 已公開

- 358期:【匆匆一見】穩(wěn)殺5碼 已公開

- 358期:【風(fēng)塵滿身】絕殺①尾 已公開

- 358期:【秋冬冗長(zhǎng)】禁二合數(shù) 已公開

- 358期:【三分酒意】絕殺一頭 已公開

- 358期:【最愛自己】必出24碼 已公開

- 358期:【貓三狗四】絕殺一段 已公開

- 358期:【白衫學(xué)長(zhǎng)】絕殺一肖 已公開

- 358期:【滿目河山】雙波中 已公開

- 358期:【寥若星辰】特碼3行 已公開

- 358期:【凡間來客】七尾中特 已公開

- 358期:【川島出逃】雙波中特 已公開

- 358期:【初心依舊】絕殺四肖 已公開

- 358期:【真知灼見】7肖中特 已公開

- 358期:【四虎歸山】特碼單雙 已公開

- 358期:【夜晚歸客】八肖選 已公開

- 358期:【夏日奇遇】穩(wěn)殺二尾 已公開

- 358期:【感慨人生】平特一肖 已公開

- 358期:【回憶往事】男女中特 已公開

- 358期:【瘋狂一夜】單雙中特 已公開

- 358期:【道士出山】絕殺二肖 已公開

- 358期:【相逢一笑】六肖中特 已公開

- 358期:【兩只老虎】絕殺半波 已公開

- 358期:【無地自容】絕殺三肖 已公開

- 358期:【涼亭相遇】六肖中 已公開

- 358期:【我本閑涼】穩(wěn)殺12碼 已公開

- 358期:【興趣部落】必中波色 已公開

- 207期:【貼身侍從】必中雙波 已公開

- 207期:【過路友人】一碼中特 已公開

- 207期:【熬出頭兒】絕殺兩肖 已公開

- 207期:【匆匆一見】穩(wěn)殺5碼 已公開

- 207期:【風(fēng)塵滿身】絕殺①尾 已公開

- 207期:【秋冬冗長(zhǎng)】禁二合數(shù) 已公開

- 207期:【三分酒意】絕殺一頭 已公開

- 207期:【最愛自己】必出24碼 已公開

- 207期:【貓三狗四】絕殺一段 已公開

- 207期:【白衫學(xué)長(zhǎng)】絕殺一肖 已公開

- 207期:【滿目河山】雙波中 已公開

- 207期:【寥若星辰】特碼3行 已公開

- 207期:【凡間來客】七尾中特 已公開

- 207期:【川島出逃】雙波中特 已公開

- 207期:【初心依舊】絕殺四肖 已公開

- 207期:【真知灼見】7肖中特 已公開

- 207期:【四虎歸山】特碼單雙 已公開

- 207期:【夜晚歸客】八肖選 已公開

- 207期:【夏日奇遇】穩(wěn)殺二尾 已公開

- 207期:【感慨人生】平特一肖 已公開

- 207期:【回憶往事】男女中特 已公開

- 207期:【瘋狂一夜】單雙中特 已公開

- 207期:【道士出山】絕殺二肖 已公開

- 207期:【相逢一笑】六肖中特 已公開

- 207期:【兩只老虎】絕殺半波 已公開

- 207期:【無地自容】絕殺三肖 已公開

- 207期:【涼亭相遇】六肖中 已公開

- 207期:【我本閑涼】穩(wěn)殺12碼 已公開

- 207期:【興趣部落】必中波色 已公開

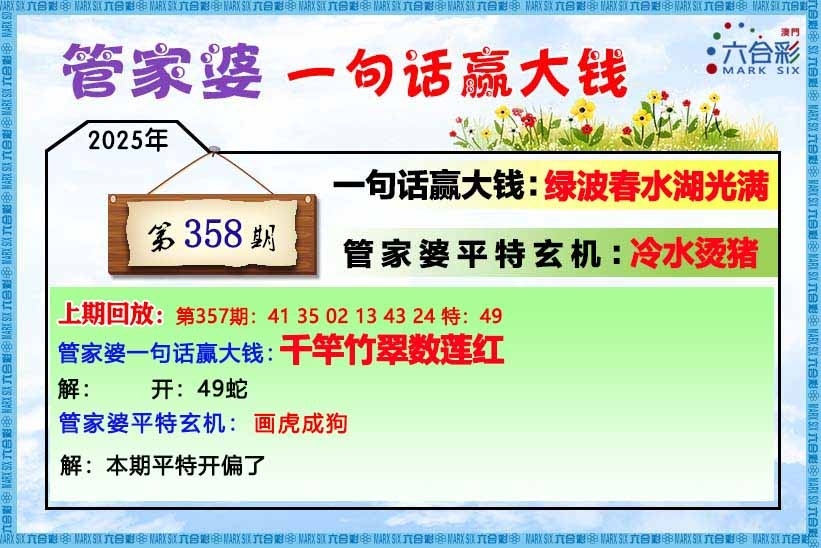

【管家婆一句話】

【六肖十八碼】

澳門正版資料澳門正版圖庫

- 澳門四不像

- 澳門傳真圖

- 澳門跑馬圖

- 新掛牌彩圖

- 另版跑狗圖

- 老版跑狗圖

- 澳門玄機(jī)圖

- 玄機(jī)妙語圖

- 六麒麟透碼

- 平特一肖圖

- 一字解特碼

- 新特碼詩句

- 四不像玄機(jī)

- 小黃人幽默

- 新生活幽默

- 30碼中特圖

- 澳門抓碼王

- 澳門天線寶

- 澳門一樣發(fā)

- 曾道人暗語

- 魚躍龍門報(bào)

- 無敵豬哥報(bào)

- 特碼快遞報(bào)

- 一句真言圖

- 新圖庫禁肖

- 三怪禁肖圖

- 正版通天報(bào)

- 三八婆密報(bào)

- 博彩平特報(bào)

- 七肖中特報(bào)

- 神童透碼報(bào)

- 內(nèi)幕特肖B

- 內(nèi)幕特肖A

- 內(nèi)部傳真報(bào)

- 澳門牛頭報(bào)

- 千手觀音圖

- 夢(mèng)兒數(shù)碼報(bào)

- 六合家寶B

- 合家中寶A

- 六合簡(jiǎn)報(bào)圖

- 六合英雄報(bào)

- 澳話中有意

- 彩霸王六肖

- 馬會(huì)火燒圖

- 狼女俠客圖

- 鳳姐30碼圖

- 勁爆龍虎榜

- 管家婆密傳

- 澳門大陸仔

- 傳真八點(diǎn)料

- 波肖尾門報(bào)

- 紅姐內(nèi)幕圖

- 白小姐會(huì)員

- 白小姐密報(bào)

- 澳門大陸報(bào)

- 波肖一波中

- 莊家吃碼圖

- 發(fā)財(cái)波局報(bào)

- 36碼中特圖

- 澳門男人味

- 澳門蛇蛋圖

- 白小姐救世

- 周公玄機(jī)報(bào)

- 值日生肖圖

- 鳳凰卜封圖

- 騰算策略報(bào)

- 看圖抓碼圖

- 神奇八卦圖

- 新趣味幽默

- 澳門老人報(bào)

- 澳門女財(cái)神

- 澳門青龍報(bào)

- 財(cái)神玄機(jī)報(bào)

- 內(nèi)幕傳真圖

- 每日閑情圖

- 澳門女人味

- 澳門簽牌圖

- 澳六合頭條

- 澳門碼頭詩

- 澳門兩肖特

- 澳門猛虎報(bào)

- 金錢豹功夫

- 看圖解特碼

- 今日閑情1

- 開心果先鋒

- 今日閑情2

- 濟(jì)公有真言

- 四組三連肖

- 金多寶傳真

- 皇道吉日?qǐng)D

- 澳幽默猜測(cè)

- 澳門紅虎圖

- 澳門七星圖

- 功夫早茶圖

- 鬼谷子爆肖

- 觀音彩碼報(bào)

- 澳門不夜城

- 掛牌平特報(bào)

- 新管家婆圖

- 鳳凰天機(jī)圖

- 賭王心水圖

- 佛祖禁肖圖

- 財(cái)神報(bào)料圖

- 二尾四碼圖

- 東成西就圖

- 12碼中特圖

- 單雙中特圖

- 八仙指路圖

- 八仙過海圖

- 正版射牌圖

- 澳門孩童報(bào)

- 通天報(bào)解碼

- 澳門熊出沒

- 鐵板神算圖

澳門正版資料人氣超高好料

澳門正版資料免費(fèi)資料大全

- 殺料專區(qū)

- 獨(dú)家資料

- 獨(dú)家九肖

- 高手九肖

- 澳門六肖

- 澳門三肖

- 云楚官人

- 富奇秦準(zhǔn)

- 竹影梅花

- 西門慶料

- 皇帝猛料

- 旺角傳真

- 福星金牌

- 官方獨(dú)家

- 貴賓準(zhǔn)料

- 旺角好料

- 發(fā)財(cái)精料

- 創(chuàng)富好料

- 水果高手

- 澳門中彩

- 澳門來料

- 王中王料

- 六合財(cái)神

- 六合皇料

- 葡京賭俠

- 大刀皇料

- 四柱預(yù)測(cè)

- 東方心經(jīng)

- 特碼玄機(jī)

- 小龍人料

- 水果奶奶

- 澳門高手

- 心水資料

- 寶寶高手

- 18點(diǎn)來料

- 澳門好彩

- 劉伯溫料

- 官方供料

- 天下精英

- 金明世家

- 澳門官方

- 彩券公司

- 鳳凰馬經(jīng)

- 各壇精料

- 特區(qū)天順

- 博發(fā)世家

- 高手殺料

- 藍(lán)月亮料

- 十虎權(quán)威

- 彩壇至尊

- 傳真內(nèi)幕

- 任我發(fā)料

- 澳門賭圣

- 鎮(zhèn)壇之寶

- 精料賭圣

- 彩票心水

- 曾氏集團(tuán)

- 白姐信息

- 曾女士料

- 滿堂紅網(wǎng)

- 彩票贏家

- 澳門原創(chuàng)

- 黃大仙料

- 原創(chuàng)猛料

- 各壇高手

- 高手猛料

- 外站精料

- 平肖平碼

- 澳門彩票

- 馬會(huì)絕殺

- 金多寶網(wǎng)

- 鬼谷子網(wǎng)

- 管家婆網(wǎng)

- 曾道原創(chuàng)

- 白姐最準(zhǔn)

- 賽馬會(huì)料